電気電子工学コースは,「素材」,「デバイス」,「システム」と実際に向き合う実践的な学びの場を提供します。

画像をクリックすると拡大表示できます。

電気電子工学を学べば

やりたいことが見つかる

電気電子工学コースは,「素材」,「デバイス」,「システム」と実際に向き合う実践的な学びの場を提供します。

画像をクリックすると拡大表示できます。

広い視野を持った技術者・研究者を養成し、大学院ではさらに専門分野を深く学び、研究活動を通して高度な研究力を身に付ける環境が整っています!

河村希典近隣のアジア諸国や新興国が高い教育水準になり、IoT(モノのインターネット)、AI(人工知能)などの情報革命や多種にわたる産業技術の革新により産業界でも追い上げられ、インターネットの普及により急速にグローバル化が進んでいます。 コロナパンデミックや国際紛争など様々な懸念要因が増す世界は、様々な局面で、従来の常識だけでは対応できない社会へ変貌しました。 現在の日本は、急速に進行する少子超高齢化と社会のグローバル化の真っ只中であり、地球温暖化に対応するCO2ゼロエミッションの自然環境保護、持続可能社会と多様な価値観の取り組みに向けて、持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)を常に念頭におき、Society 5.0といわれる進化した社会を担う人材を育成しなければなりません。

産業界でもグローバル化に伴い、国際競争が激化し、産業構造の大幅な転換を迫られるなど、将来の新産業を育成しなければなりません。 経済の発展と社会的・文化的にも優れた国として世界にアピールし、日本の存在感を示すことが大事です。 特に中長期的かつ国家戦略的な視点を持って、新たなイノベーションとする半導体、量子、AI、次世代通信技術などの研究に関する戦略分野が注目されています。 天然資源が少ない日本の財産と資源は「ひと」であり、知識だけでなく、モノづくりなどの知恵と新たなことを創り出す想像力がますます重要となっています。 国内のエンジニアリングの発展ための大きな要素は、技術力の高度化はもちろん、質の高い電気・電子工学を専門とするエンジニアの育成が必須となってきています。 そのためには大学での学生の人材育成が非常に重要です。

電気電子工学コースでは、学生皆さんの知的好奇心を刺激し、自ら育つように仕向けます。 「ひらめき」という考えるときの楽しさに気づき、学生自ら学びながら向上しようという態度が自然に出てくるものと信じています。 創造的かつ柔軟性を持って能力を展開できるエンジニアや研究者が育つように、2年次からの専門科目で、知識や論理的な思考力の修得をします。 また、電気電子工学実験、計算機プログラミング実習、創造工房実習での実践力とグループワークを通しての協調性とコミュニケーション能力を鍛えます。 3年次後期から各研究室に配属され、4年次での卒業課題研究では、問題を解決する能力やエンジニア・研究者としての倫理観を学び、社会に出て中核的な役割を担う人材の育成をします。 大学院前期課程では、さらに電気電子工学の専門的な分野を深く学び、本格的な研究活動を通して高度な技術力や開発力、研究力を身に付けることができます。 大学院後期課程では世界に通用する特定研究のスペシャリストを育成する研究教育プログラムが用意されています。

これから秋田大学を受験する皆さんは、電気電子工学コースのホームページから興味をもつ研究室がきっと見つかるはずです。 若い皆さんの想像力を発揮して、社会の中核として電気電子工学を専門職とする未来に向けて、本コースから多くの人材が活躍できるように、教職員一丸となって皆さんをサポートしていきます。

他の教員からのメッセージも読めます↓

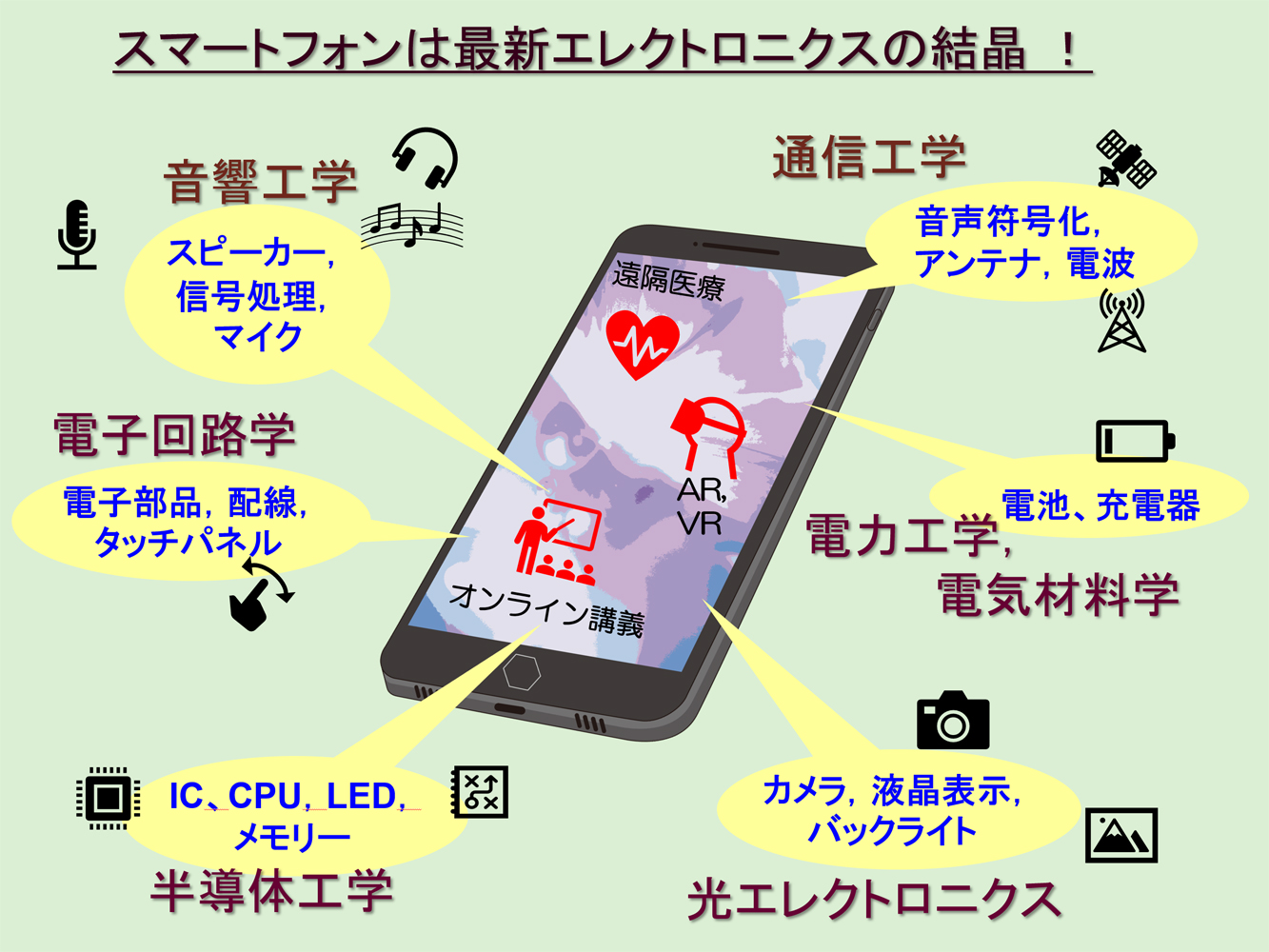

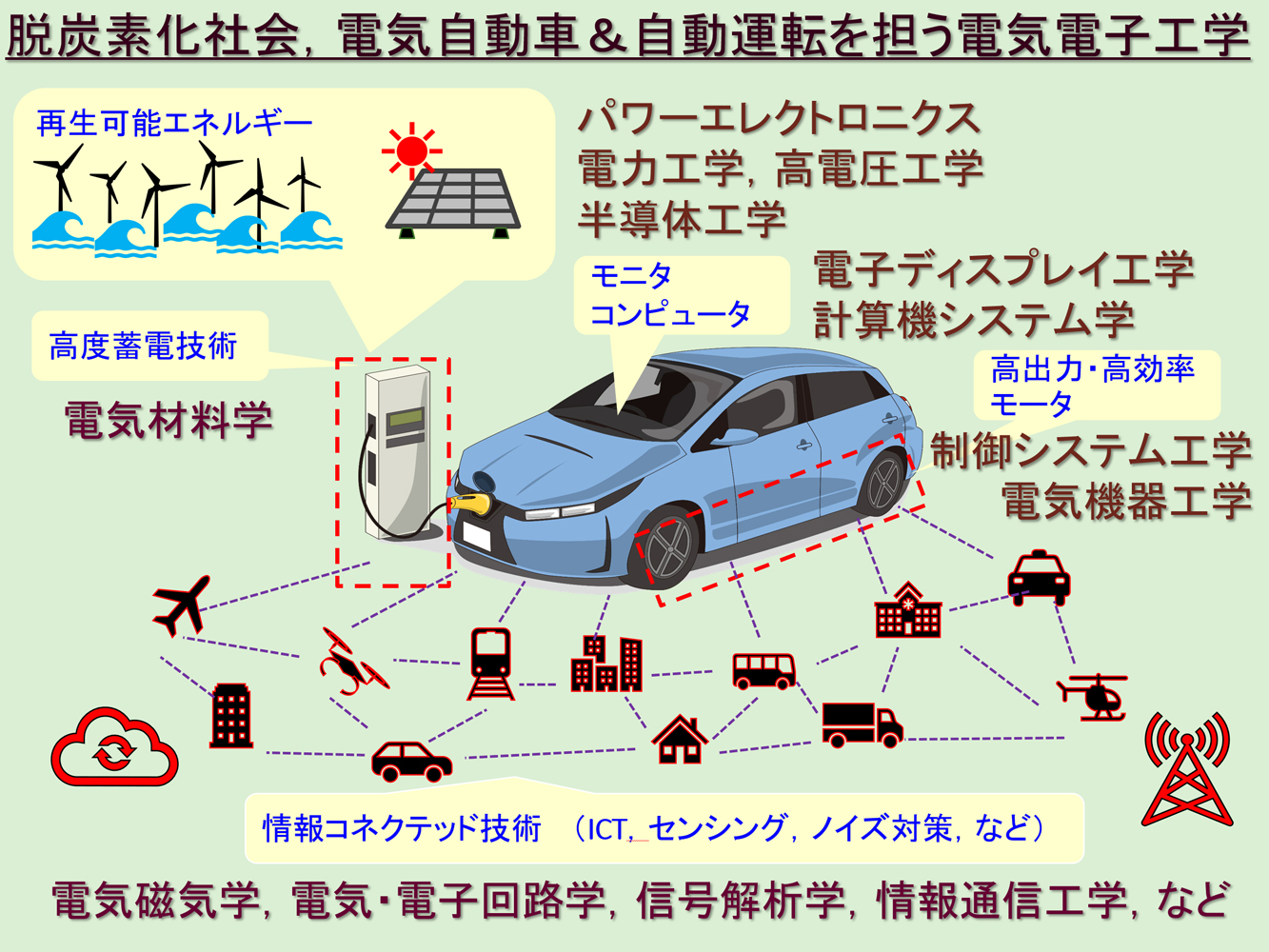

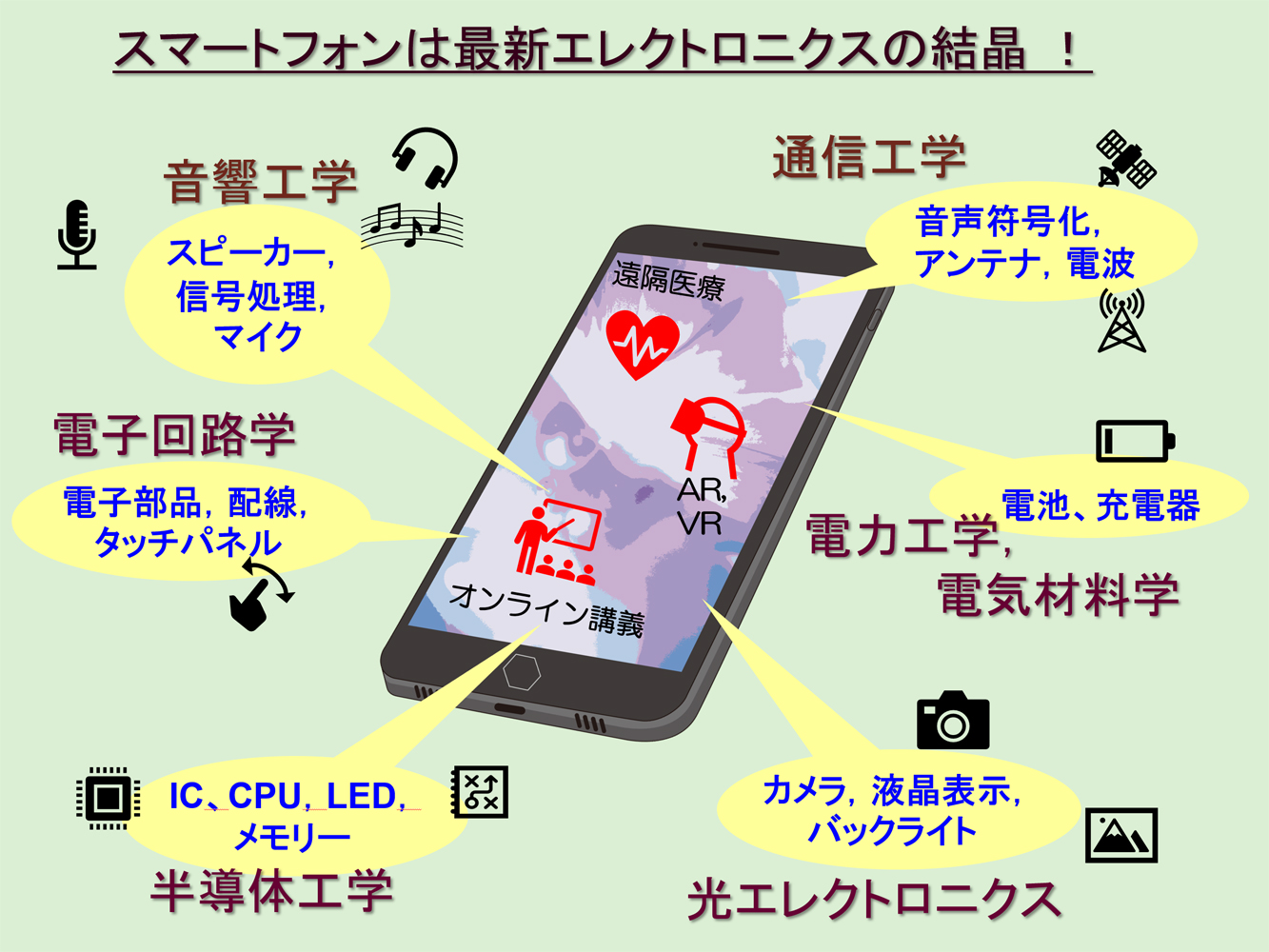

電気エネルギーによって動いているすべての製品,携帯電話機能の進化,情報通信量の飛躍的な増加,これらの基幹技術は電気電子工学によって支えられています。

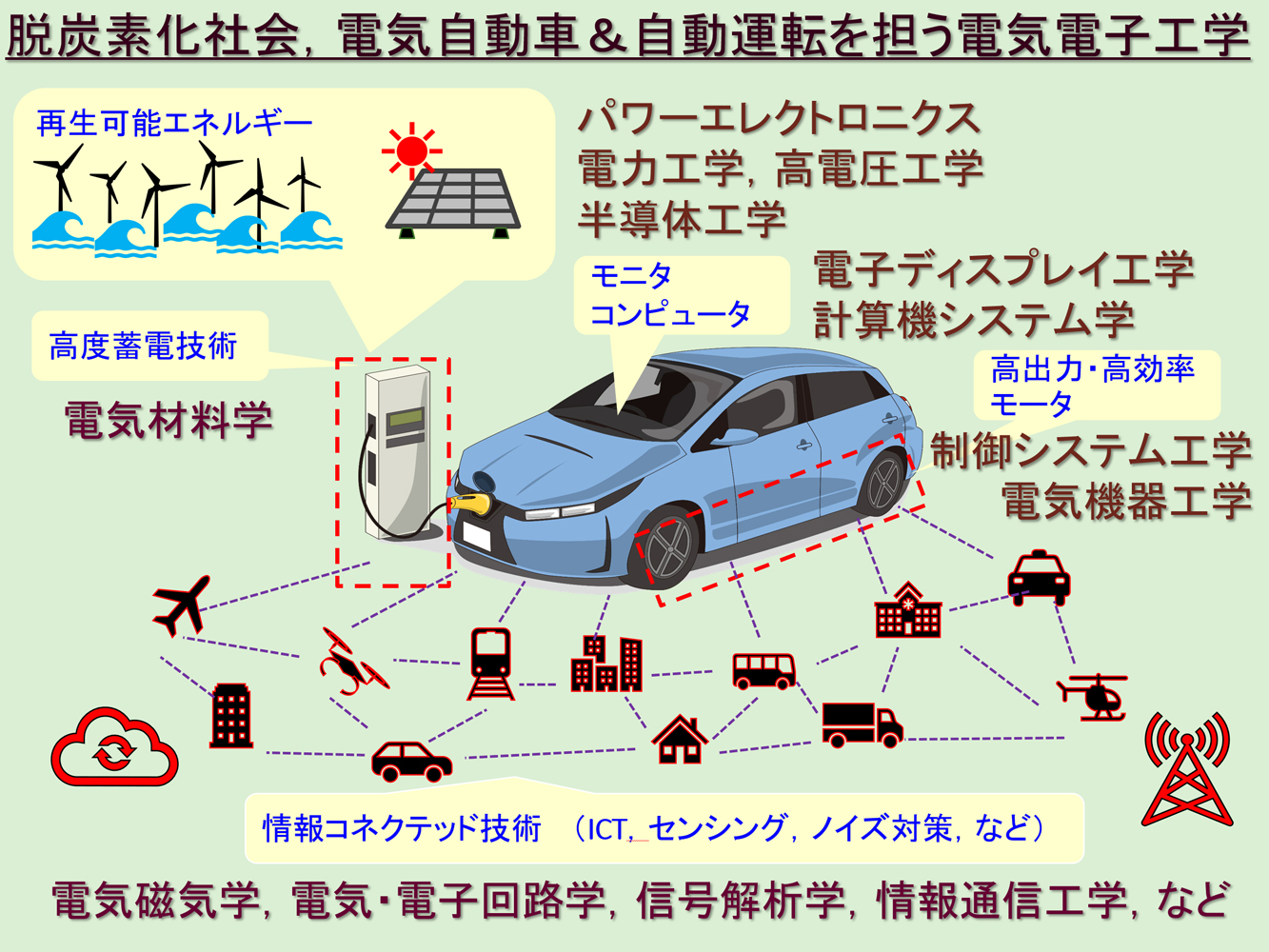

当コースは,電気電子工学の力で豊かな未来社会と産業の発展を築くため,数学と物理学などの基礎学力、これらを活用した高い応用技術力と問題解決能力,幅広いエレクトロニクス知識,を身に着けた「電気電子工学の専門家」として活躍できる人材育成を目指しています。 さらに,アフターコロナ社会,脱炭素社会に向けても,科学および産業技術に必要不可欠な分野として,電気電子工学の重要性はますます高まっています。 こうした社会変化にソフトとハードの両面から対応できるカリキュラムを用意し,グローバルに活躍できる技術者・研究者を育成します。

朝起きてテレビやスマホの電源を入れる,出かける際の交通機関の予約や切符の購入,注文・買い物もオンラインで完結,暗くなれば照明のスイッチを入れ,料理はレンチン,厚い寒いでエアコンを調整。 身の回りの多くのものが電気エネルギーを必要とし,家電製品や生活環境がセンシングされ情報通信でつながって制御できる「コネクテッド社会」。 電気電子工学を学べば,あなたのやりたいことがきっと見つかります。

パソコンのモニター上のみで,ビジネスを意のままにあやつり,利益をあげることにカッコよさを感じる人も多いでしょう。 最近注目を集めている「自動運転」の技術開発は,まさにモニター上ですべて完結できるような印象を与えます。 しかし,その「自動運転」の技術は,実際のモノやシステムが着実に動作しなければ,何一つ人間に利便性を与えません。 すなわち,プログラムというソフトウェアとデバイスや装置などのハードウェアの両方が機能しないと全く役に立たないのです。

ハードウェア構築を主な業務にする場合,どうしてもソフトウェアの実装についての知識も必要になります。 そのような業務を長く続けると,ソフトウェアの開発についても,十分に対応できるようになります。 しかし,プログラミングのみを業務として長く続けると,ハードウェアの設計や製造に対応できなくなってきます。 ここに,電気電子工学コースで皆さんに何を学んでほしいかがあるのです。

電気電子工学には多くの専門分野があり,それゆえ関連産業のすそ野は極めて広くなっています。 太陽光発電,電気自動車,スマートフォン,通信インフラ,金融システムなど,数えきれないほどの応用分野があります。 将来,電気電子工学の技術者として要求された業務を遂行するには,一つの特定の分野だけでなく様々な分野の知識や経験が必要になってきます。 厳しい技術競争の中で活躍できるタフで守備範囲の広い技術者が,日本の産業界では必要とされています。

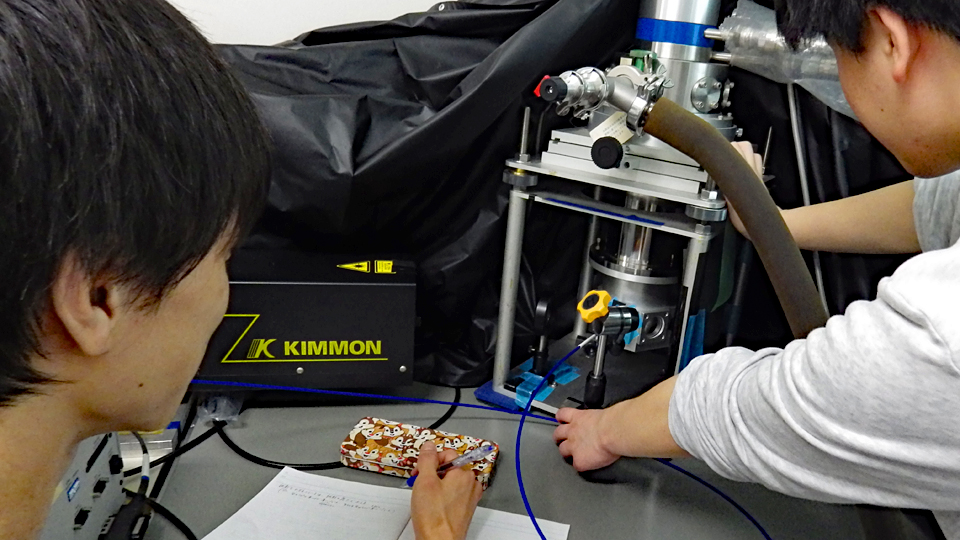

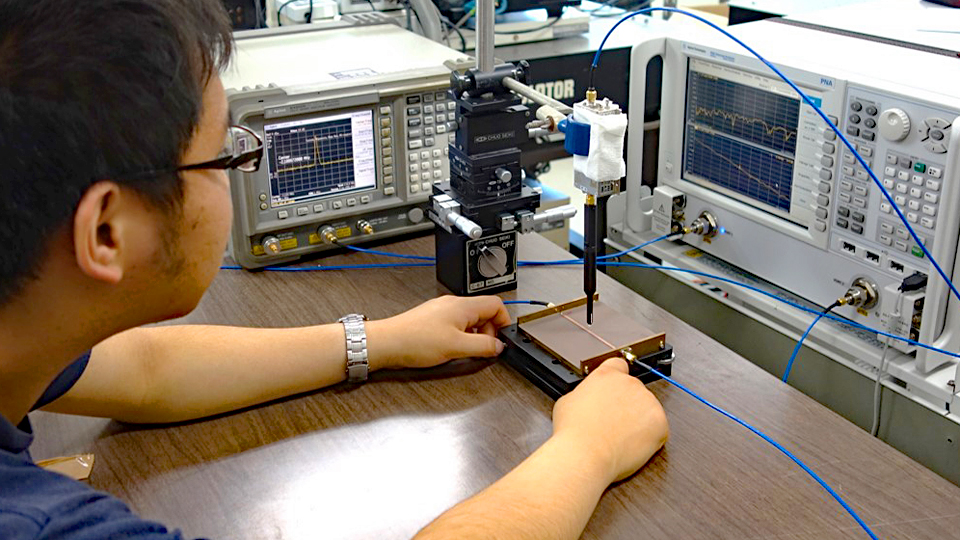

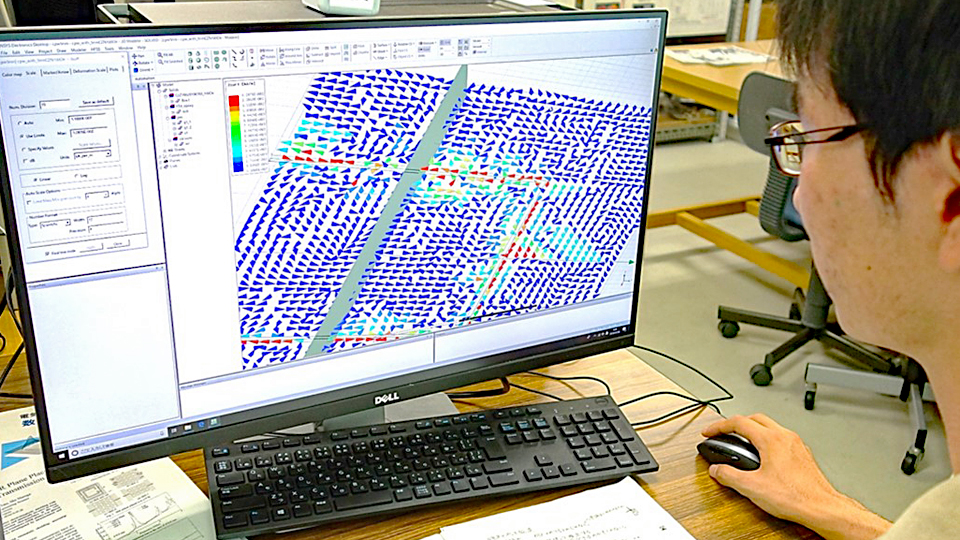

電気電子工学コースは実験と実習の科目を重視します。 「素材」,「デバイス」,「システム」を実際に手にする実験や実習科目を通じて,実践的な技術素養を身に付けて頂きたいと考えています。 実際の作業やレポートの作成など苦労は多いのですが,技術者としての基礎能力を着実に高めます。 また,電気電子工学の広範な分野を網羅できる多くの専門科目を準備しています。 学生の皆さんには,忙しく大変ながらも充実した大学生活を送れることを約束します。 大きな可能性を有する若者の未来のため,当コース教職員全員でより良い学びの環境を提供していきます。

当サイト以外にもコース教員のコラムや研究紹介を読むことができます。

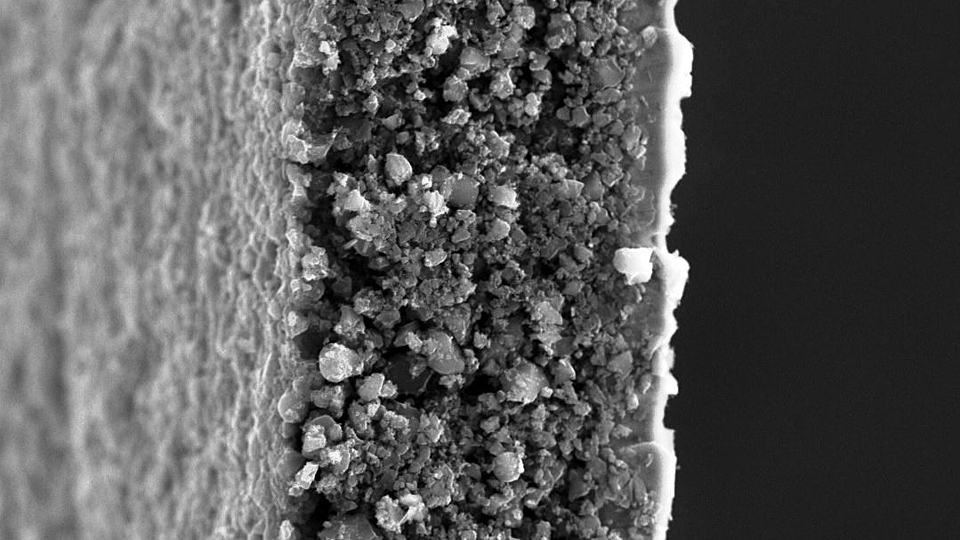

もみ殻からつくる蓄電デバイスの電極材料

理工学部 数理・電気電子情報学科 電気電子工学コース

熊谷誠治 先生による研究内容紹介

「どんな授業をしているの?」

理工学部 数理・電気電子情報学科 電気電子工学コース

河村希典 先生によるミニミニ講義「量子エレクトロニクス」

「どんな授業をしているの?」

理工学部 数理・電気電子情報学科 電気電子工学コース

田中元志 先生によるミニミニ講義「信号解析学~音のスペクトルを見てみよう~」

「どんな授業をしているの?」

理工学部 数理・電気電子情報学科 電気電子工学コース

細木藍 先生によるミニミニ講義「IoTを支える光ファイバーセンサー」

以下のリンク先もご覧ください。

秋田大学オープンキャンパス2024にて公開中の当コース関連動画です。

数理・電気電子情報学科 電気電子工学コース(電気系)

「現役秋大生と一緒にコース探検!」

数理・電気電子情報学科 電気電子工学コース(電子系)

秋田大学オープンキャンパス2025にて公開中です。当コースの学生が出演しています。

大学生の一日(総合環境理工学部)

「現役秋大生と一緒にコース探検!」

総合環境理工学部 社会システム工学科 電気システムコース

電気学会 基礎・材料・共通部門(A部門)ニュースレター 令和7年(2025年)10月号において,田島・吉田・櫻井研究室が紹介されました。

詳細は こちら(J-STAGE) をご覧ください。

電気学会東北支部では,35才以下の研究者(東北支部管内の学生,研究者または技術者)の発表論文を表彰しており,

2024年度受賞者のうちの一人に,当コース田中研究室の鴨澤秀郁(博士後期課程3年)さんが選出され,電気学会東北支部長賞ならびにメダルが授与されました。

受賞論文: “A Detection Method of Atrial Fibrillation from 24-hour Holter-ECG Using CNN”

学会誌情報: IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering, Vol.18, No.4, pp.577-582, Apr. 2023.

2025年3月に大学院理工学研究科博士前期課程を修了した

上野泰誠さん,千田禎喜さん,西潟憲悟さんが,

2024年8月に秋田県立大学本荘キャンパスで開催された電気関係学会東北支部連合大会での研究発表が評価され,

令和6年電気学会優秀論文発表賞を受賞しました。

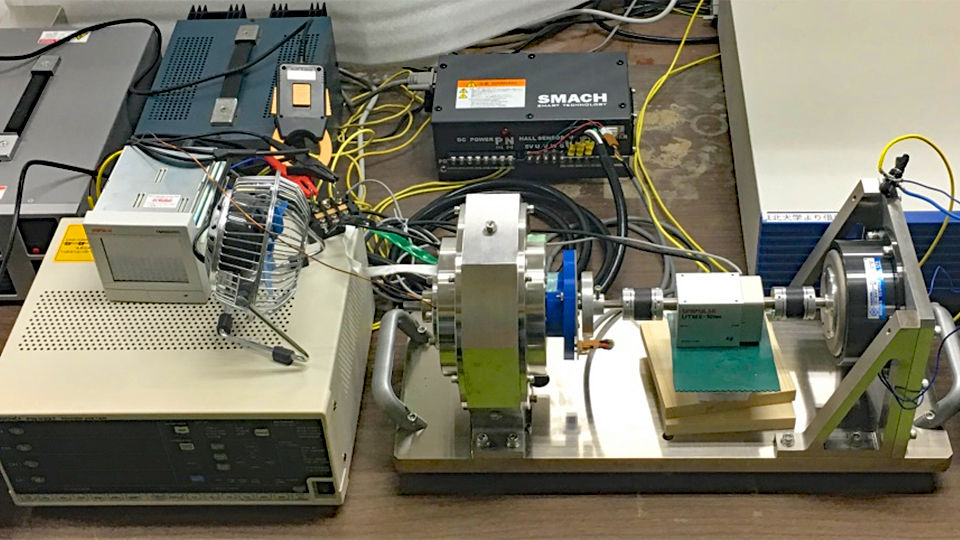

・上野泰誠,吉田征弘,櫻井将,田島克文「Sm-Fe-Nボンド磁石を用いた高トルクIPMSMに関する検討」

・千田禎喜,安部勇輔,熊谷誠治「イオン液体を電解液に用いた電気二重層キャパシタの蓄電特性に及ぼす電極活性炭の影響」

・西潟憲悟,安部勇輔,熊谷誠治「低温環境下のリチウムポリマー電池の状態診断」

齊藤準教授の退職記念セレモニーが,令和7年3月25日に理工学部1号館 D-130講義室にて執り行われました。

齊藤準教授

退職記念セレモニーにて

令和7年3月22日に秋田大学卒業式が挙行されました。

卒業式後,秋田キャッスルホテルにて北光会主催の卒業・修了祝賀会が開催されました。

当コースの堀内麻実さんが令和6年度「北光会賞」を受賞しました。

受賞された堀内麻実さん

秋田大学北光会主催 卒業・修了を祝う会にて

令和7年3月,当コースの曽根綾人さん(学部4年,田島・吉田・櫻井研究室)が,2024年度一般社団法人電子情報通信学会東北支部優秀学生表彰を受賞しました。

受賞された曽根綾人さん

令和6年度卒業生・修了生の有志の皆様より,記念品としてホワイトボードシートを頂戴いたしました。

ホワイトボードシート 60×90cm 1枚

ホワイトボードシート 90×120cm 2枚

これらの記念品は,コース会議室およびゼミ室に設置し,今後の入試やゼミ活動等で活用させていただきます。写真のように,すでに活用させていただいております。

卒業生・修了生の皆様の温かいご支援に,心より感謝申し上げます。

電気電子工学コースでは,令和元年度から,卒業課題研究発表会において優秀と考えられる発表を行った学生を表彰しております。 令和6年度は10名が受賞しました。 詳細は,入学から卒業までのページをご覧ください。

令和6年度優秀発表賞を受賞された皆さん

令和6年11月1日(金)と12月6日(金)に理工学部1号館 D-130講義室を会場に「令和6年度電子情報通信学会東北支部講演会」を開催しました。

第1回講演会は,合計26名が参加しました。講師は,日本大学 助教の淺見拓哉 氏でした。 「超音波の発生とその工業的応用」というタイトルで,超音波溶接に用いられるデバイスとその応用に関する研究事例をご講演いただきました。

第2回講演会は,合計36名が参加しました。 講師は,秋田大学 教授の齊藤 準 氏でした。 「交番磁気力顕微鏡の開発―究極の磁気イメージング技術の確立に向けて―」というタイトルで,交番磁気力顕微鏡の開発に関する研究事例をご講演いただきました。

いずれの講演でも学生の皆さんが多く出席しており,基本的な内容からご講演いただきました。 講演後には活発な質疑応答がありました。 学生の皆さんが講義や研究で学んでいる内容の先端研究を聞くことができて大変有意義であったと思われます。

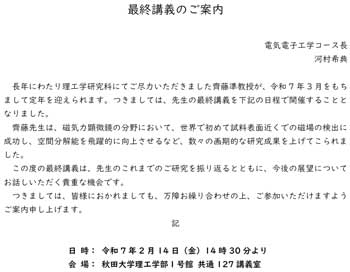

当コース 齊藤準教授の最終講義を令和7年2月14日(金)に開催します。

対面・オンラインどちらでも参加可能です。

参加をご希望の方は こちらの参加登録フォーム にてお申し込みください。

(申込締め切り:令和7年2月3日(月))

画像をクリックするとpdfファイルを拡大表示できます。

細木藍講師の秋田県産業技術センターとの共同研究(光ファイバーを活用した水素検知センサー)について読売新聞(令和6年11月23日)で紹介されました。

詳細は こちら(秋田大学大学院理工学研究科) をご覧ください。

令和6年11月7日に放送されたABS秋田放送の「秋田大学ラジオレポート」に熊谷誠治教授と大学院生(熊谷・安部研究室)の三澤祐介さんと吉田壮汰さんが出演しました。

詳細は こちら(「ABS秋田放送」公式YouTubeチャンネル) をご覧ください。

令和6年10月5,6日に開催された,2024年度 Web×IoT メイカーズチャレンジ PLUS in 秋田「IoTで描くミライあきたびじょん」の前半イベントに,当コースの学生が参加しました。

詳細は こちら(秋田大学大学院理工学研究科) をご覧ください。

河村希典教授が現地運営スタッフを務める,2024年度 Web×IoT メイカーズチャレンジ PLUS in 秋田「IoTで描くミライあきたびじょん」が開催されます。

詳細は こちら(秋田大学大学院理工学研究科) をご覧ください。

田中研究室の山田大晟さん(修士課程1年)が,令和6年10月1日に日本音響学会東北支部若手研究者優秀論文賞を受賞しました。

令和6年9月28日に実施された日本磁気学会第30回公開講演会において,吉田征弘准教授が講演しました。

詳細は こちら(秋田大学大学院理工学研究科) をご覧ください。

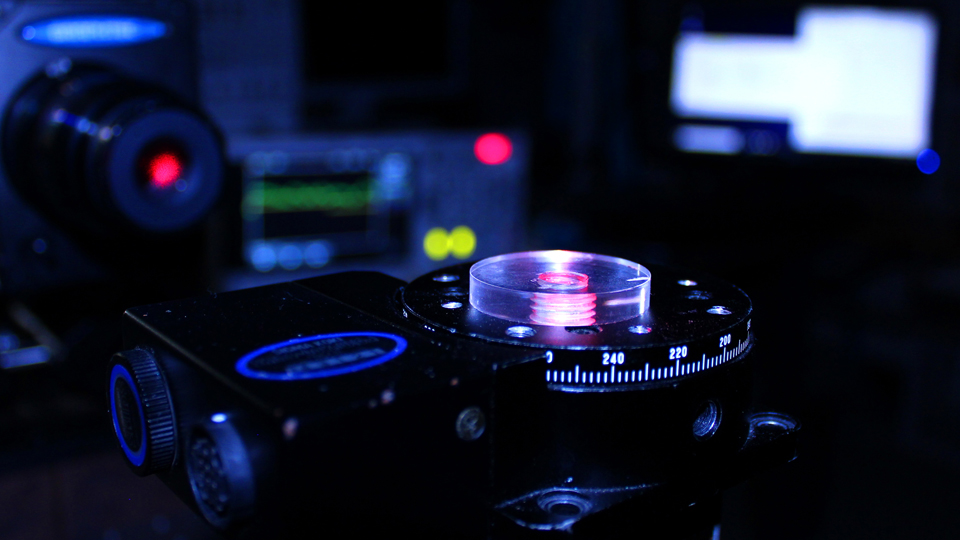

令和6年9月26日に秋田北高校の1年生の皆さんがサイエンスラボにおいて,山口留美子教授の「光の実験」を行いました。

詳細は こちら(秋田大学大学院理工学研究科) をご覧ください。

あきたサスティナビリティスクールにおいて令和6年9月20日に実施された令和6年度2回目のフィールド研修に田島克文教授が参加しました。

詳細は こちら(あきたサスティナビリティスクール事務局) をご覧ください。

電気電子工学コース4年の本田亮さんが参加した事業アイデアを競うコンテストの様子が令和6年9月5日の日本経済新聞に掲載されました。

詳細は こちら(秋田大学大学院理工学研究科) をご覧ください。

秋田大学オープンキャンパス2024において、展示会場(理工1-131室)を訪問された皆さまから高い評価をいただいた, カビール研究室,河村研究室,田島・吉田・櫻井研究室,山口研究室の各研究室が令和6年度電気電子工学コース「がんばったで賞」を受賞しました。 令和6年8月8日に行われた表彰式において,河村コース長より「がんばったで賞」の賞状と副賞が授与されました。

令和6年7月13日,20日の両日に,大学コンソーシアムあきた主催・高大連携授業において秋田県内高校生10名に,当コースの河村教授,淀川講師,福田講師が授業を行いました。

第1講「超音波の性質と超音波診断装置のしくみ」(福田講師担当)では,超音波の医療診断技術に使われる物理学について,わかりやすく説明されました。

第2講「電磁波って何?~電磁波の基礎とその利用について~」(淀川講師担当)では,電磁気現象を表す方程式をやさしく解説し,電磁波の利用例と今後の発展について紹介されました。

第3講「光の不思議に迫る!未来の光技術」(河村教授担当)では,光に関する身近な内容から最先端の光技術までを,身近な製品などの例を取り入れながら解説し,応用物理の魅力を伝えました。

生徒のみなさんはとても熱心にメモを取ったり,積極的に質問するなど,集中して授業を受講しているように感じられました。 特に,超音波,電磁波,光技術の応用や最先端の技術に関する説明には,生徒のみなさんの興味関心が高まっている様子がうかがえました。 この授業を通して生徒のみなさんが応用物理に対する理解を深め,応用物理の面白さを体感できたのではないかと考えています。 今後も高校生の皆さんの興味関心に沿った魅力的な高大連携授業を提供できるよう,努力を続けます。

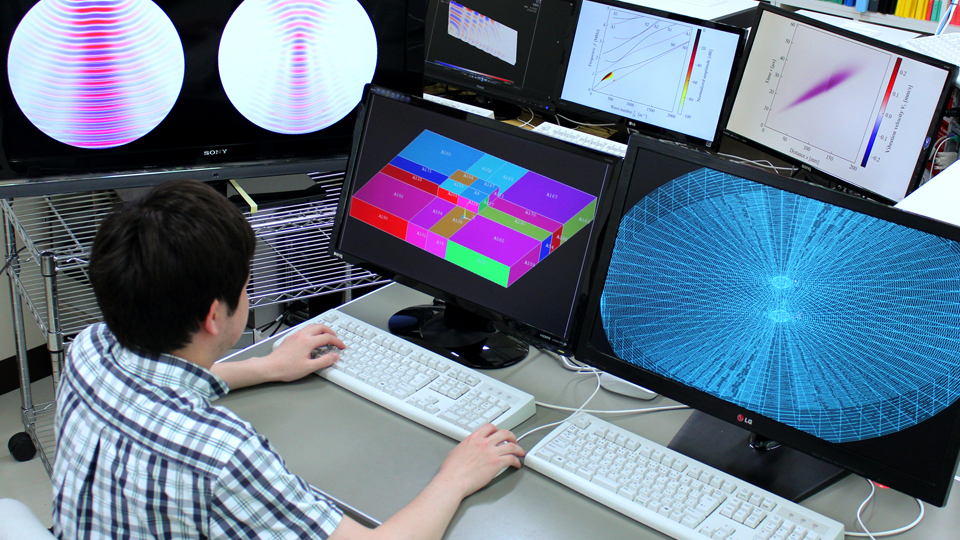

齊藤準教授が共著者となった,総説論文「2024 roadmap on magnetic microscopy techniques and their applications in materials science」が,欧州の主要なオープンアクセス誌「Journal of Physics: Materials」でオンライン公開されました。

D. V. Christensen et al. (53 authors), “2024 roadmap on magnetic microscopy techniques and their applications in materials science”, J. Phys. Mater. 7 (2024) 032501 (82 pages)

河村希典教授の研究課題「メカニカルフリー革新的液晶レンズ技術が実現する産業応用への研究開発」が「令和6年度みちのくGAPファンド」に採択されました。

みちのくアカデミア発スタートアップ共創プラットフォーム(Michinoku Academia Startup Platform:MASP)

令和6年3月,当コースの齊藤祐美吉さん(淀川研究室)が,令和5年度電気学会東北支部優秀学生賞を受賞しました。

受賞された齊藤祐美吉さん

博士後期課程3年のチェン チェン ジェさん(マレーシアからの留学生)と熊谷誠治教授らのリチウムイオンキャパシタに関する論文が,

エネルギー貯蔵の分野で著名な学術雑誌「Journal of Energy Storage」でオンライン公開されました。

Cheng Jie Chng, Xinyu Ma, Yusuke Abe, Seiji Kumagai : “Hard carbon/graphite composite anode for durable lithium-ion capacitor”, Journal of Energy Storage, Vol. 92, 2024, 112193.

リチウムイオンキャパシタの繰り返し充放電に対する耐久性を向上させるには,黒鉛とハードカーボンの複合材を負極材に使用することが有効であることが示されています。 論文はオープンアクセス化されおり,無料で閲覧できます。

熊谷誠治教授のリチウムイオン電池に関する総説寄稿が「あきた経済5月号」に掲載されました。一般財団法人 秋田経済研究所において無料で閲覧できます。

熊谷誠治:「リチウムイオン電池 蓄電池の基礎から今後の展望まで」,あきた経済,No. 540,14-23ページ,2024年5月

「ハイニッケル系リチウムイオン電池正極の大電流サイクル劣化挙動」,電気関係学会東北支部連合大会,2023年9月6日

カビール・ムハムドゥル准教授が読売新聞(令和6年5月5日)で紹介されました。

詳細は こちら(秋田大学大学院理工学研究科) をご覧ください。

当コース修了の遠藤幸太郎さん(熊谷・安部研究室)が2023年電気学会優秀論文発表賞を受賞しました。

遠藤幸太郎,安部勇輔,富岡雅弘,熊谷誠治:「異種活性炭添加による電気二重層キャパシタ電極の劣化抑制」,令和5年電気学会全国大会,2023年3月15日

令和6年3月,当コースの宮川聖悠さん(山口研究室)が,2023年度一般社団法人電子情報通信学会東北支部優秀学生表彰を受賞しました。

受賞された宮川聖悠さん

令和6年4月1日付けで当コースに新たに加わった教員3名を紹介します。

菊池 伸明 教授 理工学部・新任教員紹介のページ

細木 藍 講師 理工学部・新任教員紹介のページ

安部 勇輔 助教 理工学部・新任教員紹介のページ

当コース田中研究室の博士後期課程1年 鴨澤秀郁さんが日本音響学会東北支部若手研究者優秀論文賞を受賞しました。

当コース2年生・編入生を対象として,令和5年2月13日に,4年ぶりに対面で行いました。 今回は,TDKおよびJR東日本で活躍する大学院修了生2名と現役の大学院生2名に講演いただきました。 仕事内容に加え,インターンシップへの参加,大学院生活などについてのお話がありました。 また,リクナビとマイナビから,企業が学生に求めることや春休みの過ごし方についての講演もありました。 これからの進路を考える良い機会になったと思います。

令和5年度電気電子工学コース卒業生一同より卒業記念品の寄贈がありました。 卒業生を代表し,4年次代表の山崎陽輝さんとコース長河村先生による贈呈式を行いました。

電気電子工学コースでは,令和元年度から,卒業課題研究発表会において優秀と考えられる発表を行った学生を表彰しております。 令和5年度は12名が受賞しました。 詳細は,入学から卒業までのページをご覧ください。

令和5年度優秀発表賞を受賞された皆さん

熊谷誠治教授の対談内容が「産学官が一体となった資源循環先進県秋田を目指して」 と題した秋田魁新報の特集紙面(令和6年2月25日)に掲載されました。

詳細は こちら(秋田大学大学院理工学研究科) をご覧ください。

電気電子工学コース3年生の清野海夢さんを含むグループが,地域の課題解決に取り組む若手人材プログラムの最終発表会で最優秀賞を受賞し表彰されました。

詳細は こちら(秋田大学大学院理工学研究科) をご覧ください。

秋田大学研究者インタビューに当コースの山口留美子教授の研究活動の紹介記事が掲載されました。

詳細は こちら(秋田大学) をご覧ください。

「令和5年度電気電子工学コース教職員と学生(学部生・院生)との懇談会」を令和6年2月5日に開催しました。 当コースの教職員・学生の27名が参加者し,当コースの現状や課題について意見交換を行いました。

令和5年12月26日,本荘高校2年生が熊谷研究室で「リチウムイオン電池作製」を体験しました。

詳細は こちら(秋田大学大学院理工学研究科) をご覧ください。

令和5年度第1回電子情報通信学会東北支部講演会(令和5年12月15日開催)

詳細は こちら(pdf)をご覧ください。

令和5年度第2回電子情報通信学会東北支部講演会(令和5年12月22日開催)

詳細は こちら(pdf)をご覧ください。

令和5年12月10日,秋田ユネスコ協会主催の「第34回外国人による日本語スピーチコンテスト」が秋田県生涯学習センターで開催され,

当コースの留学生(中国)孫瀚林(ソン カンリン)さんが最優秀賞(秋田県知事賞)を受賞しました。

詳細は こちら(秋田大学大学院理工学研究科) をご覧ください。

河村希典コース長が代表を務める光環境DX研究学会の第2回年次学術研究発表会が12月8日に開催されました。

詳細は こちら(秋田大学大学院理工学研究科) をご覧ください。

令和5年度第2回電子情報通信学会東北支部講演会

日時:令和5年12月22日(金)15:00~16:30

会場:秋田大学理工学部1号館D-130教室

主催:電子情報通信学会東北支部

詳細は こちら(pdf)からご確認ください。

令和5年度第1回電子情報通信学会東北支部講演会

日時:令和5年12月15日(金)15:00~16:30

会場:秋田大学理工学部1号館D-130教室

主催:電子情報通信学会東北支部

詳細は こちら(pdf)からご確認ください。

令和5年度第3回電気学会秋田支所学術講演会

日時:2023年12月1日(金) 14:30~16:00

場所:秋田大学理工学部1号館 共-320教室

詳細は こちら(秋田大学大学院理工学研究科)をご覧ください。

当コースの博士後期課程3年 三上貴大さんが電子情報通信学会環境電磁工学研究会若手研究者発表会奨励賞を受賞しました。

当コースの熊谷誠治教授へ令和5年12月7日(木)に寺境光俊理工学部長より「授業優秀教員」の表彰状が授与されました。

当コースの元教授,倉林徹 放送大学秋田学習センター所長が,第17回(2023年度)応用物理学会東北支部貢献賞を受賞しました。

日本音響学会東北支部 第6回東北地区音響学研究会

2023年11月25日(土) 13:00~17:15

詳細は こちら(pdf)をご覧ください。

東北地区の各大学から合計28名が参加し,「超音波」,「音声」,「電気音響/音楽音響」の3セッションで合計11件の発表がありました。 研究発表の質疑応答や休憩時間には,他大学の学生間での意見交換も行われ,本研究会は盛会のうちに終了しました。

電気電子工学コース長 河村希典 教授が代表を務める秋田大学発ベンチャーNPO法人 光環境DX研究学会の第2回年次学術研究発表会が12月8日に開催されます。

詳細は こちら(光環境DX研究学会) をご確認ください。

2023年度 電気学会東北支部主催 学術公開講演会

2023年11月17日(金) 13:00~14:50

詳細は 講演会プログラム(pdf)をご覧ください。

講演会会場とオンラインにてハイブリッド開催された講演会には,あわせて45名ほど参加しました。 田附匡 氏(東北電力株式会社)の開会挨拶で始まり,村上義信 先生(豊橋技術科学大学)より複合体絶縁材料の開発についてのご講演を, 続いて,佐藤智之 氏(東北電力株式会社 研究開発センター)より配電設備における雷害対策についてのご講演をいただきました。 最後に菅野哲郎 氏(日本電気協会)の挨拶により閉会となりました。 普段は聞くことができない高電圧や配電設備についてのご講演に対して,会場の学生からも多くの質問があり,参加した学生・教職員にとって貴重な機会となりました。

日本音響学会東北支部 第6回東北地区音響学研究会

日時:2023年11月25日(土) 13:00~17:15

会場:秋田大学 地方創生センター2号館2階 大セミナー室

主催:日本音響学会東北支部

共催:秋田大学大学院理工学研究科

詳細は こちら(pdf)からご確認ください。

2023年度 電気学会東北支部主催 学術公開講演会

主催:一般社団法人 電気学会 東北支部

共催:一般社団法人 日本電気協会 東北支部,秋田大学大学院理工学研究科

日時:2023年11月17日(金) 13:00~14:50

会場:秋田大学 手形キャンパス 地方創生センター2号館大セミナー室

ハイブリッド開催(Zoom)ミーティング ID: 932 7853 9223 パスコード: 524099

参加費:無料

問合先:秋田大学大学院理工学研究科数理・電気電子情報学専攻 カビール ムハムドゥル(電子メール:kabir@gipc.akita-u.ac.jp)

どなたでも参加できます。詳細は こちら(pdf)からご確認ください。

熊谷誠治教授のリチウムイオン電池に関するコメントが,令和5年10月22日に秋田魁新報に掲載されました。

令和5年9月15日,秋田北高校2年生が熊谷研究室で「リチウムイオン電池」の作製を体験しました。 最初に,生徒の皆さんは「リチウムイオン電池」の説明を安部勇輔特任助教(電動化システム共同研究センター)から受けました。 次に熊谷研究室で「リチウムイオン電池」を作製し,その電池でモータが動くことやLEDが点灯することを確認しました。

秋田大学オープンキャンパス2023において, 電気電子工学コースを訪問された皆さまから高い評価を頂きました, 山口研究室,田中研究室,カビール研究室に対して, 河村コース長より「がんばったで賞」の賞状と副賞が授与されました。

令和5年8月1日に,聖霊女子短期大学付属高等学校の2年生2名が,「総合的な探究」のためカビール研究室を訪問しました。 最初に「アオコを用いた燃料電池」について,カビール准教授の講義を受講しました。 その後,カビール研究室を見学し,アオコを用いた微生物燃料の仕組みを学びました。

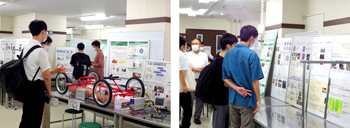

7月29日(土)にオープンキャンパスが実施され,多くの高校生のみなさんが電気電子工学コースを訪れました。

当コース会場では各研究室による展示や実演が行われ,訪れた高校生のみなさんが興味のある研究について熱心に質問しながら見学していました。

当コース学生が授業の実習で制作したレゴロボットの実演展示も好評でした。 「先輩に聞こう!」のイベントでは,大学院生が会場に訪れた多くの高校生のみなさんの相談に応じていました。

コースの説明会が2回実施され,多くの高校生のみなさんを前に河村コース長が電気電子工学コースについて説明しました。

当日ご来場のみなさまに当コースの魅力を感じて頂けましたら幸いです。 オープンキャンパスへご参加くださり,ありがとうございました。

令和5年7月22日に,大学コンソーシアムあきた主催・高大連携授業において秋田県内高校生8名に,当コースの河村教授と福田講師が授業を行いました。

第3講「超音波の性質とそれを用いた技術について学ぼう!」(福田講師担当)では,超音波を用いた技術について高校生たちは熱心に聴講しました。

第4講「光の正体からそれをあやつる最先端研究まで!」(河村教授担当)では,目に見える「可視光」だけでなく目に見えない「紫外線」や「赤外線」など,光デバイス製品と光をあやつる最先端の研究に高校生たちが魅了されました。

令和5年7月4日に,秋田県立大館鳳鳴高等学校の2年生5名と引率教諭1名が福田・西平研究室を訪問しました。 前半は福田講師による圧電素子についてのミニ講義が行われ,高校生たちは熱心に聴講し,活発な質疑応答が行われました。 後半は高校生の研究活動の発表があり,疑問点や課題点について福田講師からアドバイスがありました。 最後に,圧電素子を用いた簡単な発電実験も実施し,普段使用しているタイプと異なる圧電素子の動作に驚いていました。

令和5年6月25日に田島克文教授が講演した本学主催の「あきたくらしセミナー」(会場:さきがけホール(秋田市))の様子が,秋田魁新報に掲載されました。

令和5年3月に大学院博士前期課程を修了した澤賢佑さんと島谷圭一さんが令和4年度電気学会優秀論文発表賞を受賞しました。

受賞者:澤賢佑

澤賢佑,高橋瑛斗,安部勇輔,熊谷誠治,渡邊亮栄,淀瀬達也:再生正極材におけるLi含有率がLiイオン電池の充放電特性に及ぼす影響,2022年度電気関係学会東北支部連合大会

受賞者:島谷圭一

島谷圭一,佐藤和輝,池田啓人,富岡雅弘,熊谷誠治:リチウムイオン電池の劣化現象を考慮した電気的等価回路による充放電特性再現手法に関する研究,2022年度電気関係学会東北支部連合大会

令和5年4月1日付けで当コースに新たに加わった教員2名を紹介します。

髙橋 翔太郎 講師 理工学部・新任教員紹介のページ

櫻井 将 助教 理工学部・新任教員紹介のページ

令和5年3月,当コースの佐藤雄亮さん(学部4年,田中・室賀研究室)が,令和4年度一般社団法人電子情報通信学会東北支部優秀学生賞を受賞しました。

電気電子工学コース内での授賞式の様子

令和5年3月,当コースの江頭貫さん(学部4年,田中・室賀研究室)が,令和4年度一般社団法人電気学会東北支部優秀学生賞を受賞しました。

電気電子工学コース内での授賞式の様子

電気電子工学コースでは,令和元年度から,卒業課題研究発表会において優秀と考えられる発表を行った学生を表彰しております。 令和4年度は6名が受賞しました。 詳細は,入学から卒業までのページをご覧ください。

令和4年度 受賞者のみなさん

当コース2年生を対象とする標記懇話会が2月14日にオンライン形式で行われました。 今年度は電力会社および大手電子部品・電気機器企業で活躍する大学院修了生2名と現役の大学院生2名にお話ししていただきました。 仕事内容だけでなくインターンシップへの参加や大学院生活などの情報も得られ,今後の進路を決めるための良いアドバイスを頂きました。

2022年12月12日,IEEE Sendai Section Awards授賞式がオンラインで開催され, 当コースの松尾大地さん(博士前期課程1年)が Student Awards: The Best Paper Prizeを受賞しました。

三上貴大さんが、日本磁気学会論文特集号(第6巻2号)においてMSJ論文奨励賞を受賞しました。

受賞者:三上貴大

標 題 :Co-Zr-Nb膜を配置したMSLの磁気回路解析による回路定数の推定

著 者 :三上貴大,室賀翔,田中元志

イノベーション・ジャパンは、大学や公的研究機関、ベンチャー・企業等から創出された研究成果の社会還元、技術移転を促進すること等を目的とする国内最大級の産学連携イベントですが、佐藤祐一准教授は装置・デバイス部門において「多結晶Si基板と無機半導体により作製された青色光レスの白色平面LED」というテーマで出展し、多くのアクセスを得ました。

7月30日(土)に令和4年度のオープンキャンパスが対面とオンライン方式で実施されました。 両方式とも事前予約をしていただいた上での実施となりましたが,多くの方に参加いただき,活気を帯びた一日となりました。

午前は山口コース長による電気電子工学コースの紹介をしていただき,電気電子工学分野が社会的にも非常に重要な役割を担っていること,電気電子工学関連の企業が活況であることなどのお話がありました。

また,午後には熊谷教授による再生可能エネルギー関連の模擬授業をしていただき,近年,再生可能エネルギー分野の研究開発が急増していること,電気電子工学を学んだ人は多様なスキルを身に付けており,各種企業で活躍が期待されることなどのお話がありました。

さらに,午前・午後を通じて電気電子工学コースの各研究室の研究内容を在籍の教職員や学生が紹介を行う対面展示会場が設けられ,参加者は熱心に研究内容の説明を受け,説明者とのコミュニケーションを楽しんでいました。 これらに併せて対面とオンライン方式で個別相談会も実施され,より深く電気電子工学コースを知っていただく良い機会となりました。

令和4年6月23日に令和4年度秋田南高校SGHネットワーク事業 高1「国際探究」専門講座の第4講座を担当しました。 講座のタイトルは『アオコから発電 ~ゴミの電力資源化』で,アオコなどを利用した微生物燃料電池(MFC)の作製例やその電力生成の実績を紹介しました。

対象は高校1年生の57人で,リモートにて出前講義を行いました。 冒頭で秋田大学理工学部や電気電子工学コースについて紹介した後, アオコや活性汚泥を用いたMFCの作製例,およびこれを用いたLED点灯の実例を紹介しました。 1時間の講義後,アオコによる発電に関しての具体的な質問が数名の生徒からあり,補足資料を用いて回答しました。 秋田の八郎湖,地元の環境問題に関しての関心度が高いことや,環境問題やSDGsに関して秋田南高校の生徒たちが一所懸命に取り組んでいることが感じられました。 また,電気電子や理系の実験などの楽しさに関心を持った生徒もいて,少しでも秋田県出身の理系人口の増加につながればと思いました。

令和3年度電気電子工学コース卒業生一同より卒業記念品の寄贈がありました。 卒業生を代表し,4年次代表・副代表の熊谷悠希さん・松坂愛美さんとコース長山口先生による贈呈式を行いました。

電気電子工学コースでは,令和元年度から,卒業課題研究発表会において優秀と考えられる発表を行った学生を表彰しております。 令和3年度は15名が受賞しました。 詳細は,入学から卒業までのページをご覧ください。

令和3年度 受賞者のみなさん

当コース2年生を対象とする標記懇話会が2月3日にオンライン形式で行われました。 今年度はSociety 5.0およびDX(デジタルトランスフォーメーション)にハード・ソフト両面で密接に関連する企業で活躍する大学院修了生2名と現役の大学院生2名にお話ししていただき, 今後の進路を決めるための良きアドバイスを得る機会となりました。

令和4年1月5日に山平大喜さん(博士前期課程2年,山口・河村研究室)が電気学会産業計測制御技術委員会「2021年優秀論文発表賞」を受賞しました。

受賞者:山平大喜,河村希典(秋田大学)

論文名:異なる位相の電圧印加による光偏向機能を有する液晶マイクロレンズアレイの光学特性

受賞日:令和4年1月5日

山口留美子教授の投稿論文が学会誌の表紙に掲載されました。

論文タイトル:Analysis of Electro-Optical Behavior in Liquid Crystal Cells with Asymmetric Anchoring Strength

掲載誌:Symmetry, Volume 14, Issue 1 (January 2022)

掲載誌へのリンク → https://www.mdpi.com/2073-8994/14/1

山口留美子教授,河村希典准教授が,国際会議(The 28th International Display Workshops 2021 12/1~3)で招待講演を行いました。

講演題目(山口教授):Liquid Crystal Reorientation with Ultra-Low Driving Voltage between Strong and Weak Anchoring Surfaces

講演題目(河村准教授):Low-Driving-Voltage Liquid-Crystal-Lenses with High-Resistive Films

国際会議へのリンク → https://www.idw.or.jp

2021年12月15日,IEEE Sendai Section Awards授賞式がオンラインで開催され, 当コースの鴨澤秀郁さん(博士前期課程1年,田中・室賀研究室)がStudent Award: The Best Paper Prizeを, 菅野和さん(博士前期課程1年,田島・吉田研究室)がStudent Award: The Encouragement Prizeを受賞しました。

山平大喜さん(博士前期課程2年,山口・河村研究室)が2021年応用物理学東北支部第76回学術講演会で発表します。

山平大喜, 河村希典:“面内配向効果を用いた 2 分割四角形状電極を有する液晶マイクロレンズアレイの光学位相差特性”,

2021年応用物理学東北支部 第76回学術講演会 2a-B-2-4, 2021年12月2日

山平大喜さん(博士前期課程2年,山口・河村研究室)が産業計測制御研究会で発表します。

山平大喜, 河村希典:“異なる位相の電圧印加による光偏向機能を有する液晶マイクロレンズアレイの光学特性”,

産業計測制御研究会, IIC-21-043, 2021年11月30日

佐藤祐一准教授が国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)主催の新技術説明会(2021年11月16日開催,オンライン)で発表を行いました。

発表題目:多結晶Si基板に直接成長した窒化物半導体ナノ柱状結晶群による省電力および大面積対応光電変換デバイスの開発

詳細は https://shingi.jst.go.jp/

および https://shingi.jst.go.jp/list/list_2021/2021_collabo-akita.html#20211116P-004

山口留美子教授が国際会議(The 19th Optics of Liquid Crystal conference, 2021 9/26~10/1)で招待講演を行いました。

講演題目:“Quasi Twisted Nematic Mode Using Asymmetry Polar Anchoring in Hybrid Aligned Cell”

電気電子工学コース共催の「ケーブルシステムの絶縁性能と劣化特性,誘電・絶縁材料の電気特性」に関する研究会が以下の日程にて開催されます。 オンライン参加も可能です。高電圧分野の基礎的な研究の話が聞ける貴重な機会となります。 是非,お気軽にご参加ください。

誘電・絶縁材料/電線・ケ-ブル 合同研究会

日時:2021年11月19日(金) 10:00 - 16:00

場所:秋田大学(web併用)

参加費:無料

※聴講をご希望する場合には,オンライン関連のZoomのid,パスワードを知らせますので,11月18日(木)までにあらかじめ下記問い合わせ先にご連絡下さい。

問い合わせ先:電気学会東北支部秋田支所長 カビール ムハムドゥル (秋田大学大学院理工学研究科)

E-mail:kabir(at)gipc.akita-u.ac.jp

(御連絡の際は(at)を@に替えてください。)

研究会のプログラムのリンク↓

https://workshop.iee.or.jp/sbtk/cgi-bin/sbtk-showprogram.cgi?workshopid=SBW00007786

2021年10月21-22日にオンラインで開催されたICMR2021Akita(第9回 素材物性学国際会議)で当コースの小林拓真さん(博士前期課程1年)が優秀ポスター賞を受賞しました。

http://www.ee.akita-u.ac.jp/~tm-lab/activity/2021/1105.html (田中・室賀研究室)

令和3年8月27日にオンラインで開催された令和2年度・3年度日本磁気学会表彰式において,当コースの今 裕史さん(博士前期課程2年,齊藤研究室)が令和3年度学生講演賞(桜井講演賞)を受賞しました。

【令和2年度・3年度日本磁気学会表彰式】

日時:2021年8月27日(金) 14:00~

会場:オンライン開催

【学生講演賞(桜井講演賞)】

令和3年度受賞者:今 裕史

演題:“交番磁気力顕微鏡を用いた磁気記録ヘッドの高空間分解能・磁場エネルギーイメージング ― 直流磁場と交流磁場の交差エネルギーによる信号強度の増大 ―”

電気電子工学コースでは,電気エネルギー,光・電子デバイス,情報通信技術や制御システム技術を通じて高度な技術開発力を身につけ,地域社会の課題に活用するための教育研究を行います。 電力工学,半導体デバイス工学,計測エレクトロニクス,電気機器学を中心として,電気・電子・情報・通信工学を支える基盤技術について学びます。

今から100年ほど前,イギリスのJ.J.トムソンは電子(エレクトロン)の存在を実験により初めて明らかにしました。 その後,電子は磁気や電磁力,さらには電波や光の発生に深く関係していることが解明され,その応用技術(エレクトロニクス)は一気に拡大しました。 今やエレクトロニクス機器は,家庭を始めオフィスや工場で,あるいは通信・電力・医療・運輸・出版・金融など場所や業種を問わず広く用いられています。

実際,エレクトロニクス技術の応用範囲の広さは,他に例がありません。 サイズで言えば,小さいところではナノメートル(10-9 m)以下の原子や電子レベルのデバイス技術や量子エレクトロニクス技術から,大きいものでは数万~数千万km(109 m)におよぶ衛星通信技術や惑星間通信技術があります。 信号レベルの例では,ピコアンペア(10-12 A)の微小な生体信号計測技術から,百万ボルト(106 V)の超高電圧送電技術までと壮大なスケールです。 最近では情報技術(IT)と融合した情報エレクトロニクス(IE)と呼ばれる新たな領域も含め,これらの広大なフロンティアは熱意と意欲に溢れた若い研究者やエンジニアによって現在も開拓され続けているのです。

さて,私たちの電気電子工学コースの学生は,この多様なエレクトロニクス技術をどのようにマスターしているのでしょうか? 科学技術全般に言えることですが,対象とする事象が広くて複雑であればあるほど,基本となる考え方や法則を体系的に修得することが大事です。 同時に,それらを組み合わせて応用できるデザイン能力が必要です。 電気電子工学コースでは情報通信・電力応用・デバイス・制御システムなどの領域をカバーする総合的なエレクトロニクスデザイン能力を身につけられるカリキュラムを用意しています。

あなたの新鮮な感性を電気や電子の科学技術の発展や新たなもの造りに活かしてみませんか?

→ 続きへ

大学院に進学する学部卒業生は理工学研究科内でも多く,大学院進学率はおおよそ50%になります。学部卒業生の就活も順調でした。

→ 続きへ

電気電子工学コースの教職員を紹介します。

→ 続きへ

グローバルな視点を持ち,豊かな教養に支えられた人間性,柔軟な適応能力,問題設定・解決能力を有するエレクトロニクス技術者の養成をめざして,

学習・教育目標を設定しています。

→ 続きへ

電気電子工学コースでは,専門知識と応用能力を身につけ,地域および国際社会の発展に貢献できる人材を育成します。

→ 続きへ

電気電子工学コースでは「学習・教育目標」を定め,この目標を全ての卒業生が達成できるように,4年間の系統的なカリキュラムを編成しています。

→ 続きへ

電気電子工学コースでは,10の研究室があります。各研究室の研究を紹介します。

→ 続きへ

電気電子工学コースは2分野により構成されています。 各分野の教員と主な研究テーマを紹介します。

→ 続きへ